年譜

| 年 代 | ことがら |

|---|---|

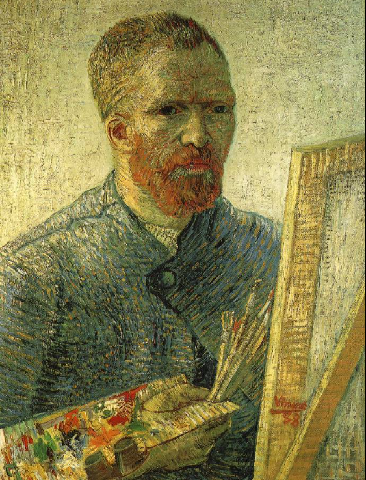

| 1853年3月30日 | オランダ南部ズンデルトで誕生。 幼少期から変わり者として、周りに受け入れられなかった彼は、両親にも理解されなかった。 |

| 1869年 16歳 | 美術商グーピル商会に就職し、ロンドン、パリ支店で働く。 |

| 1870年 20歳 | 失恋を機に自分をコントロールできない自我が放出。勤務態度が悪くなる。 |

| 1876年 23歳 | グーピル商会を解雇され、オランダに戻り教師となる。 |

| 1878年 25歳 | 伝道師養成所に通うが、資格を得られずにボリナージュで宣教師見習いとして活動する。 しかし熱心すぎる彼のやり方を伝道委員会は快く思わず、彼は解雇される。 |

| オランダ時代------- | |

| 1880年 27歳 | 画家になることを決意。 貧しい生活が続き、弟テオに苦しみを訴える。テオからの仕送りが始まる。 |

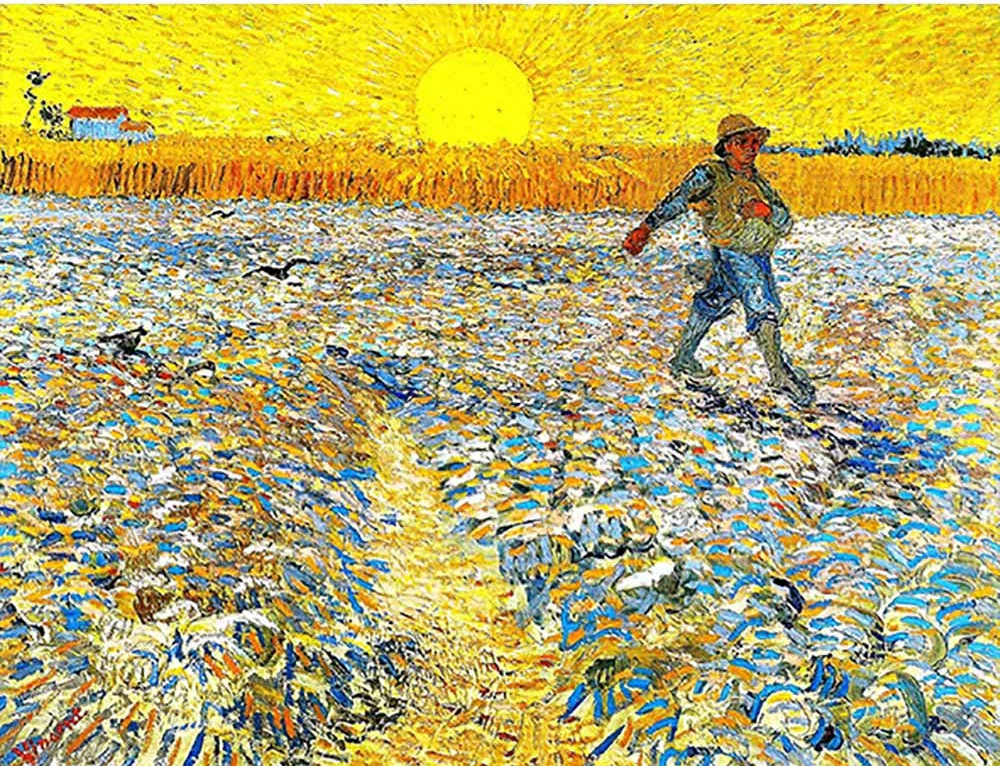

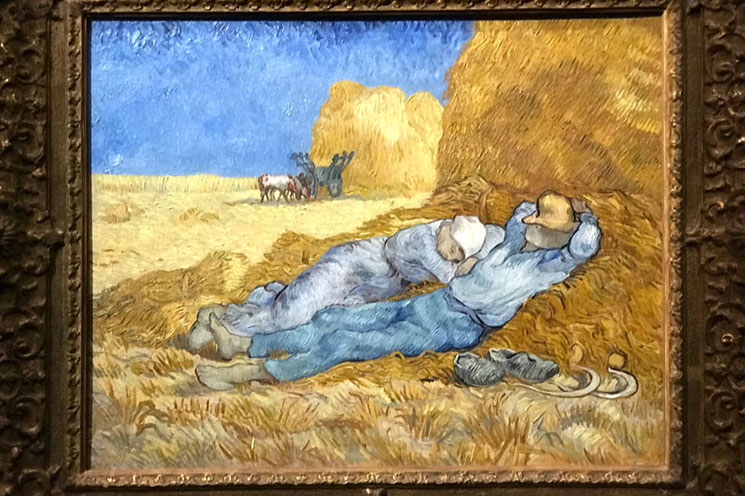

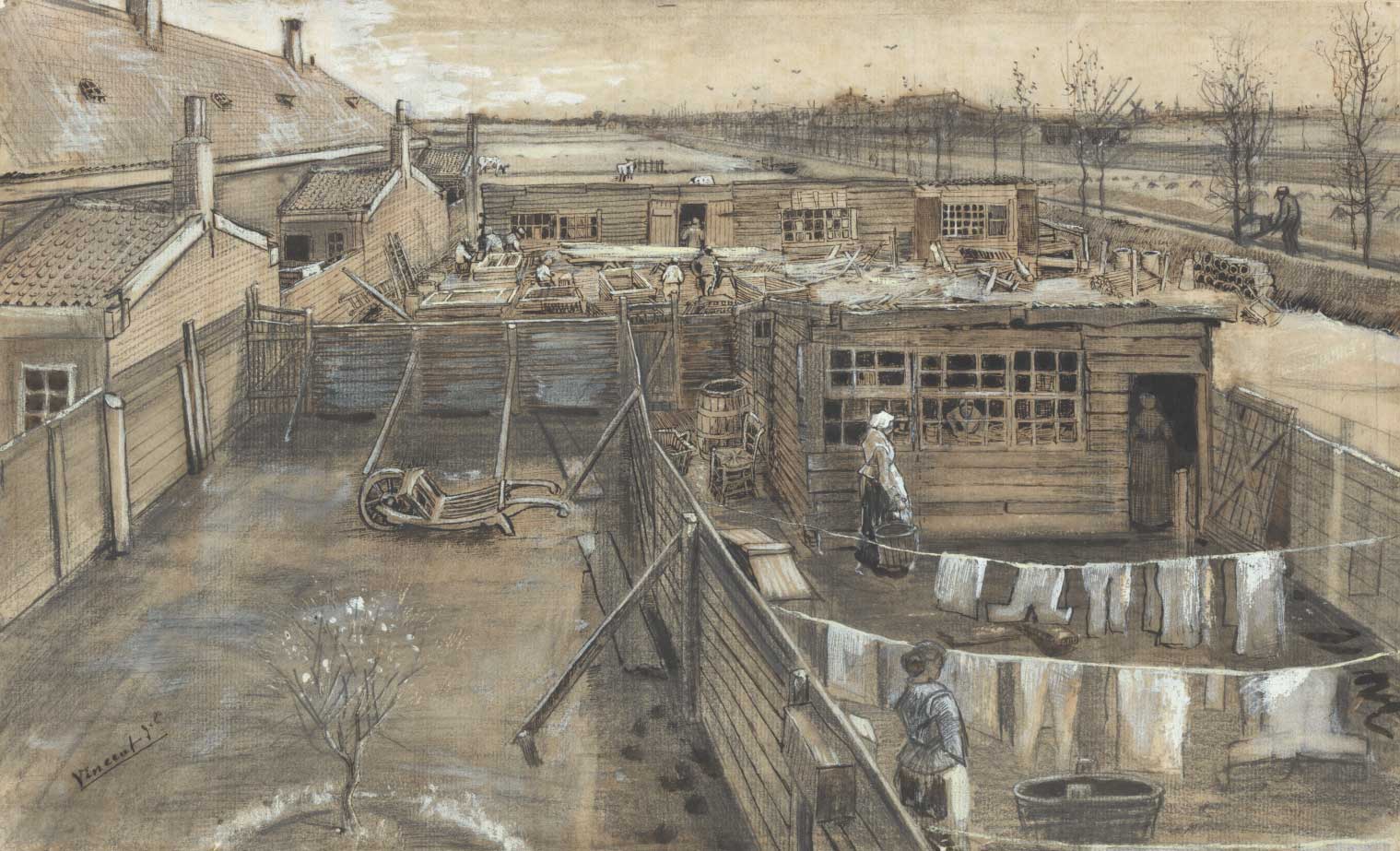

| 1881年 | 農村生活を主題としたバルビゾン派のミレーやイスラエルに憧れる 街の景観や労働にいそしむ人々を主題に技量を磨く |

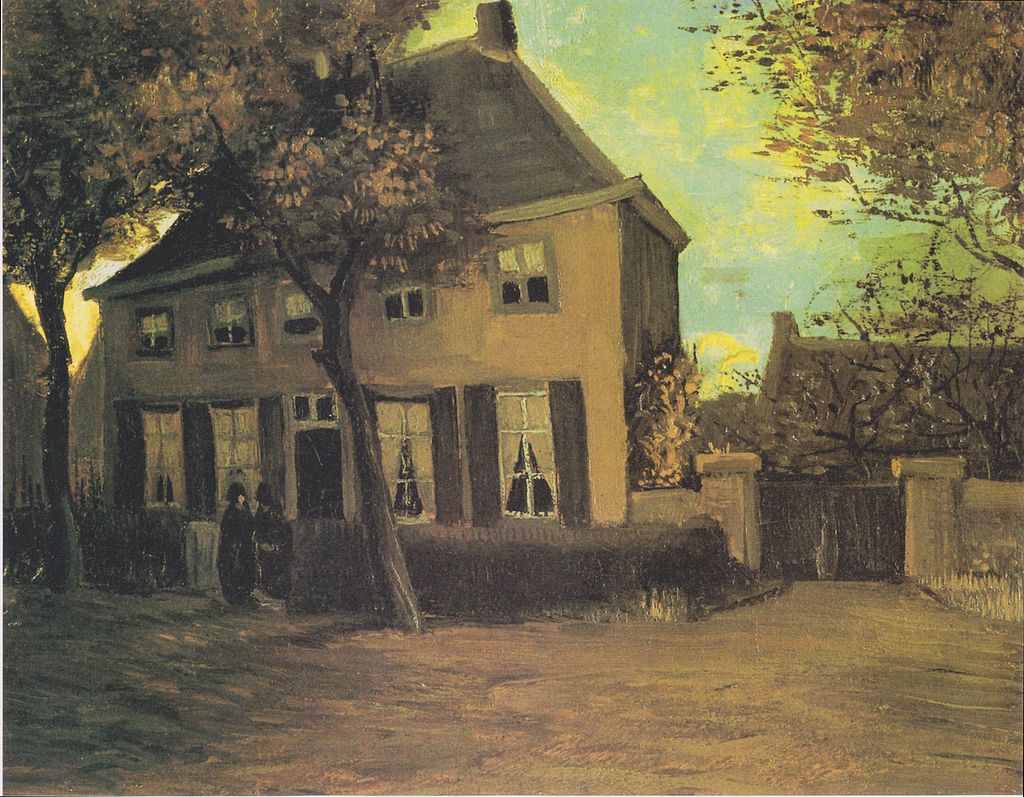

| 1883年 30歳 | 同棲していた女性との関係を清算し、ニューネンの両親のもとに戻る。 |

| 1884年 | 援助の見返りに、テオに作品を送り始める。 |

| 1885年 32歳 | 父親が急死。代表作『じゃがいもを食べる人たち』を制作。 |

| パリ時代------- | |

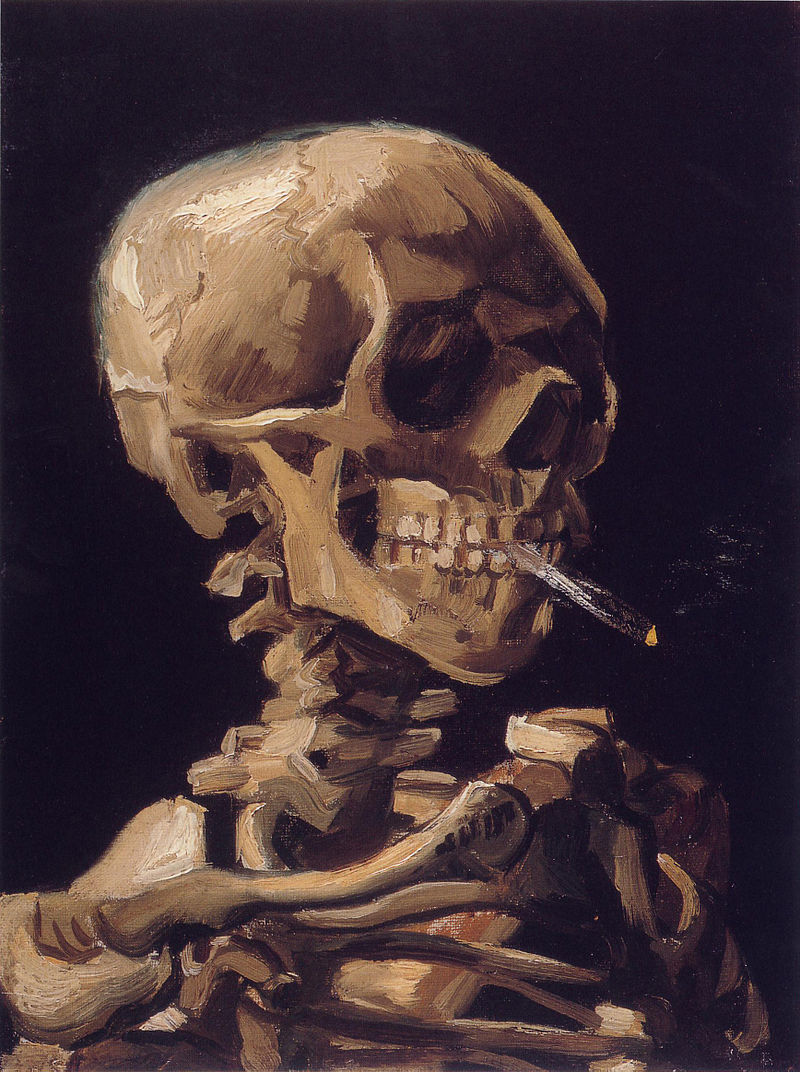

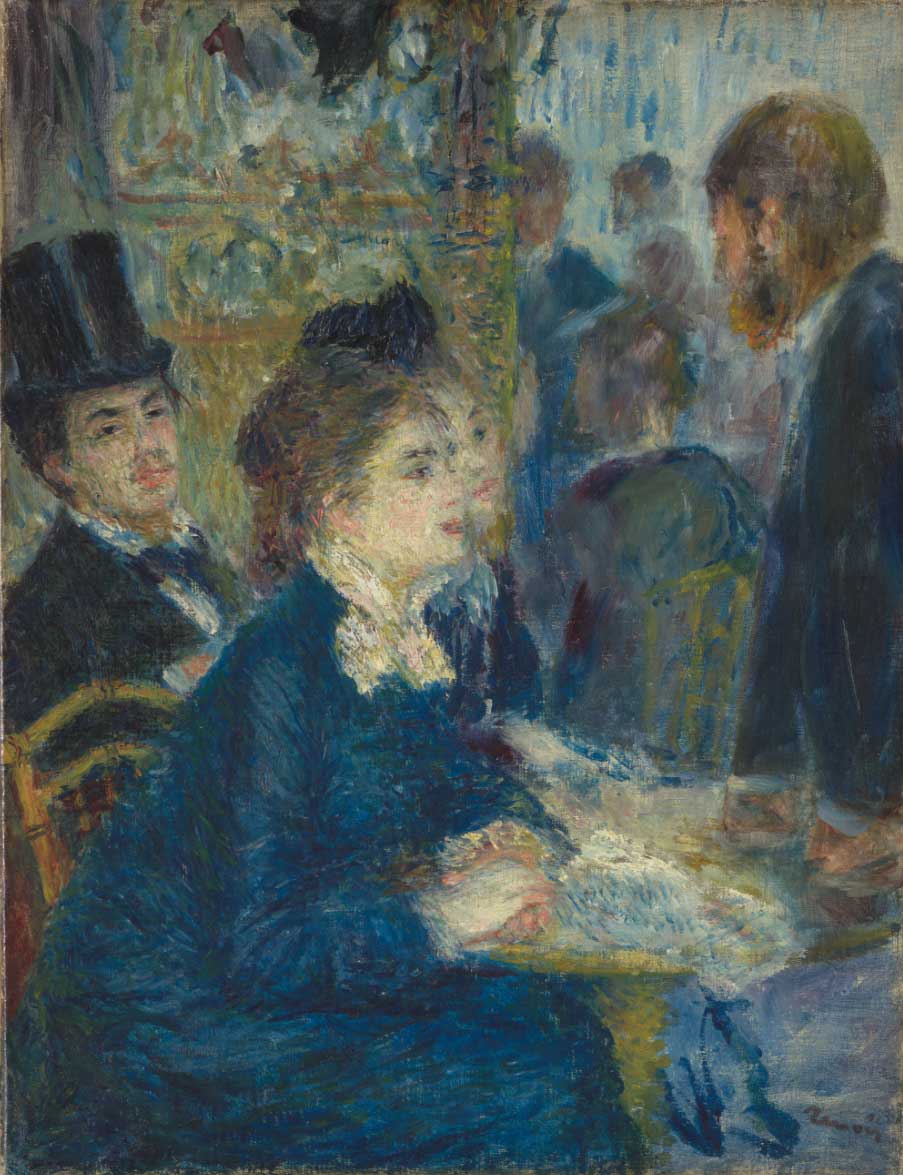

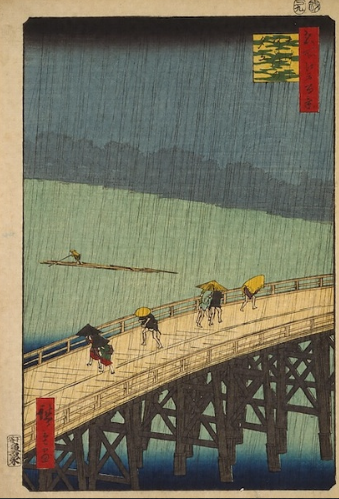

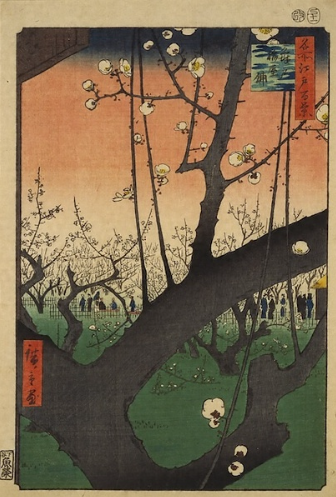

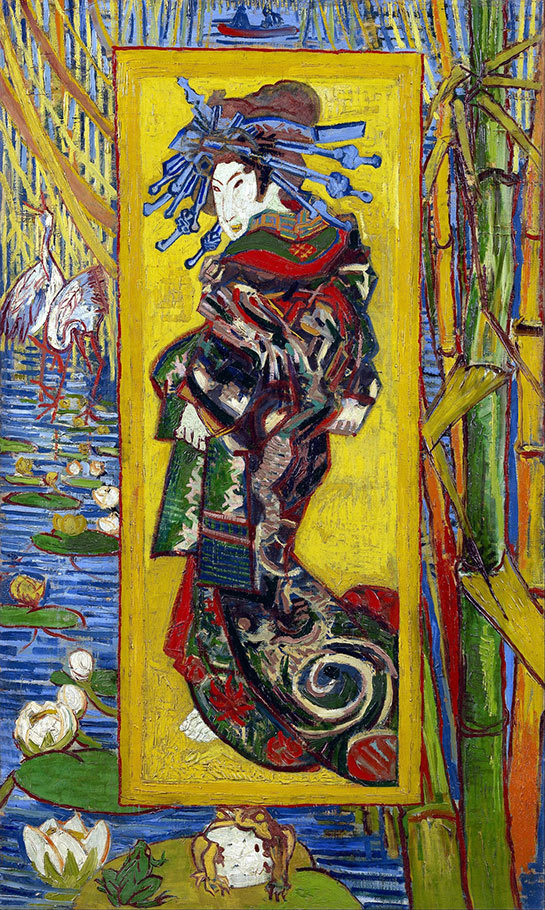

| 1886年3月 33歳 | パリへ移り、弟テオのアパルトマンに同居。 印象派(ルノワール、モネ、ピサロ)新印象派(リュス)に触発され、 明るい色彩と生き生きした筆遣いを学ぶ また、浮世絵の大胆な色彩と印象的な構図に強く惹かれる |

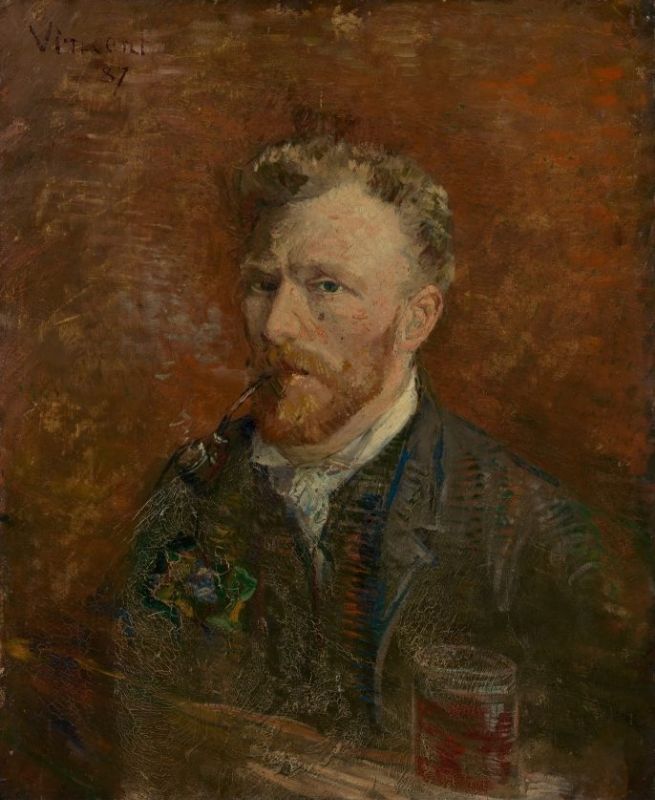

| 1887年12月 34歳 | パリ生活に疲れ、しだいに精神に異常をきたす |

| アルル時代-------- | |

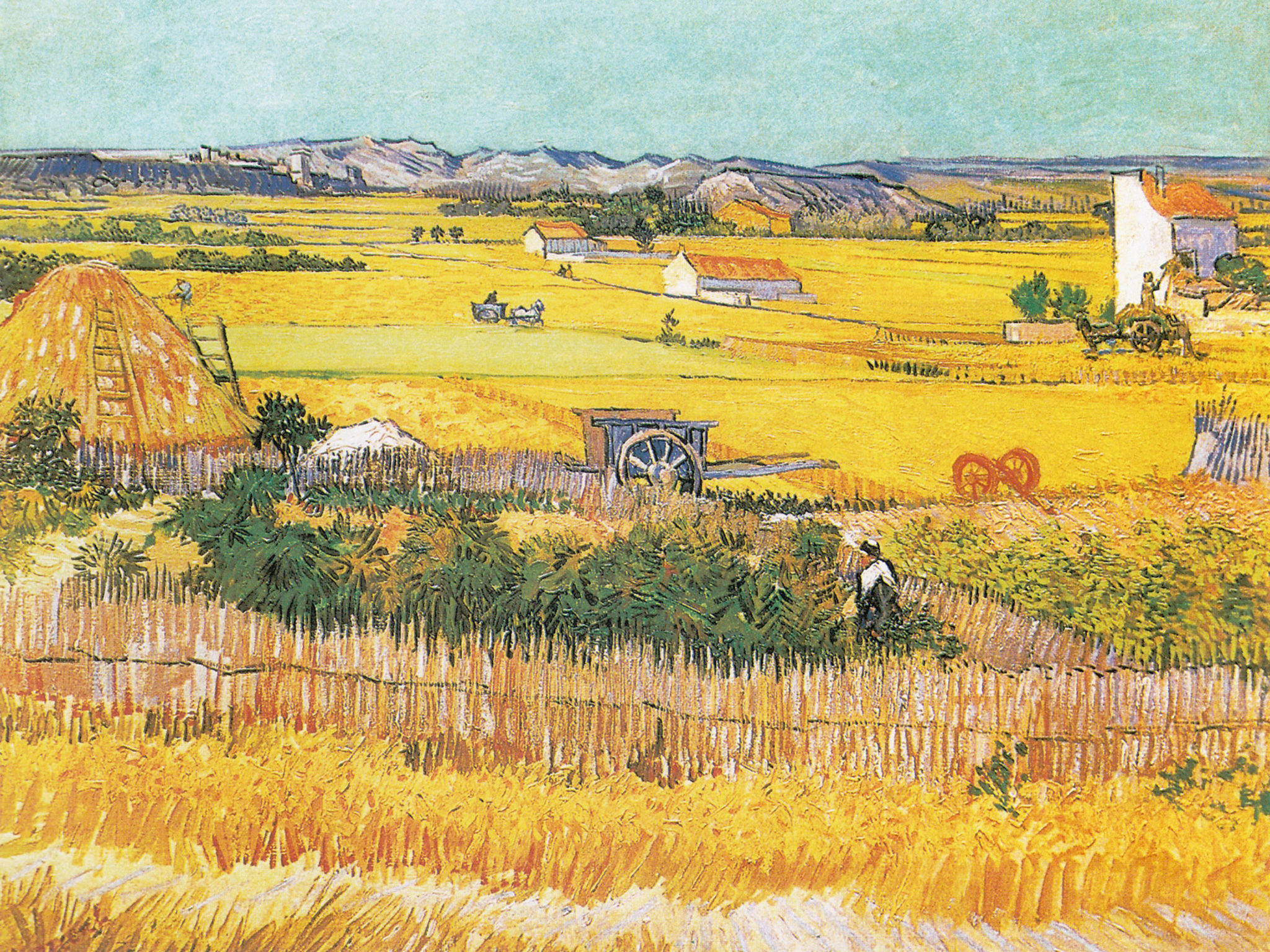

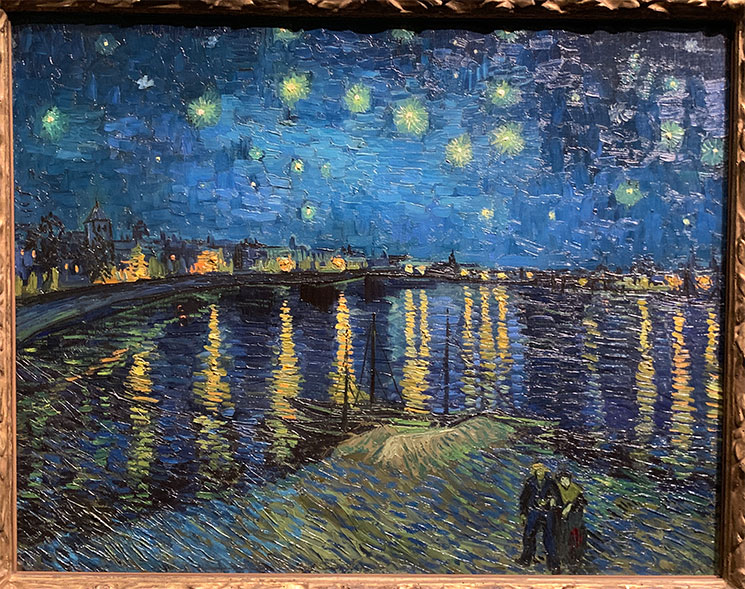

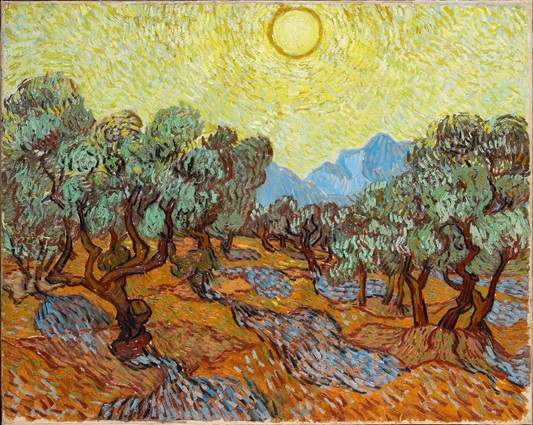

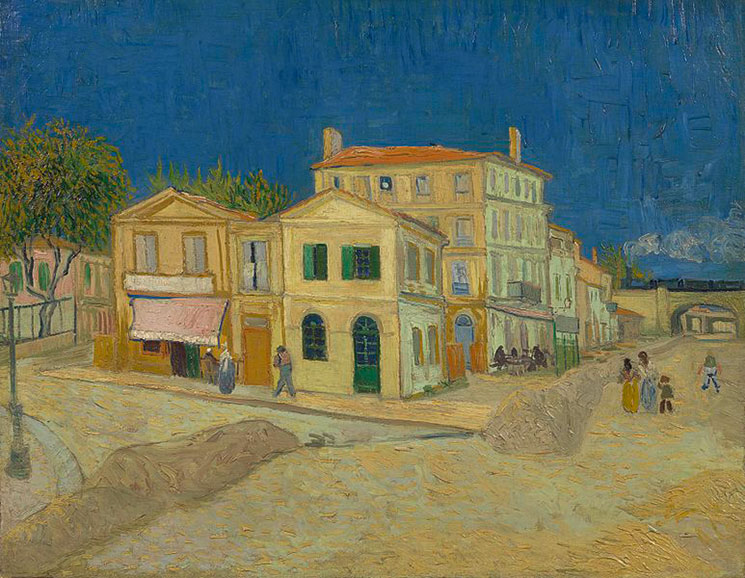

| 1888年2月 35歳 | 南フランスのアルルへ移り、絵を描くことに没頭。 |

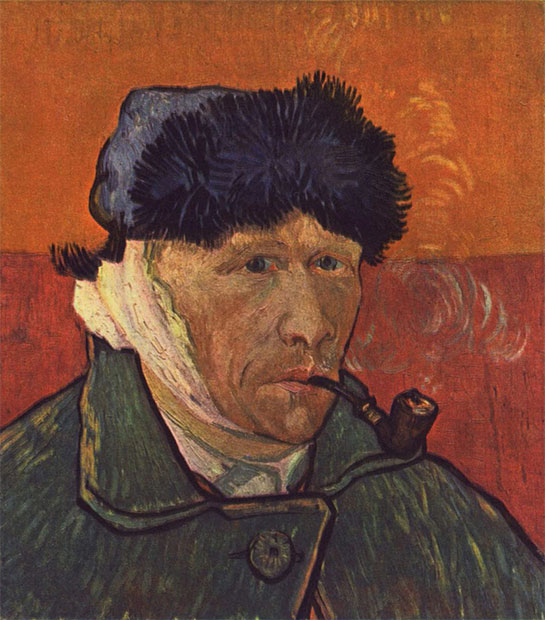

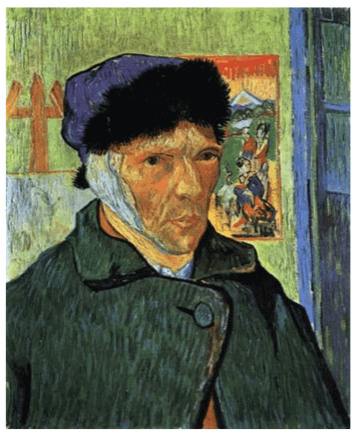

| 1888年12月 | ゴーギャンとの口論の末、自分の左耳を切除 |

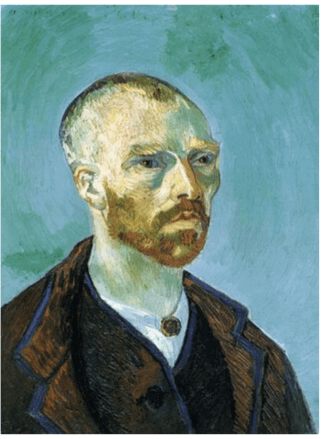

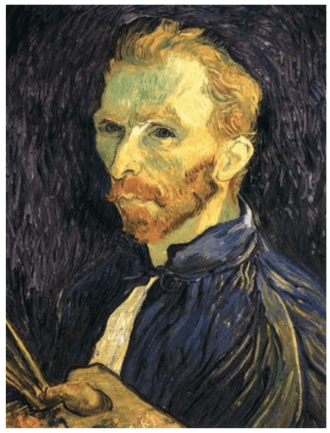

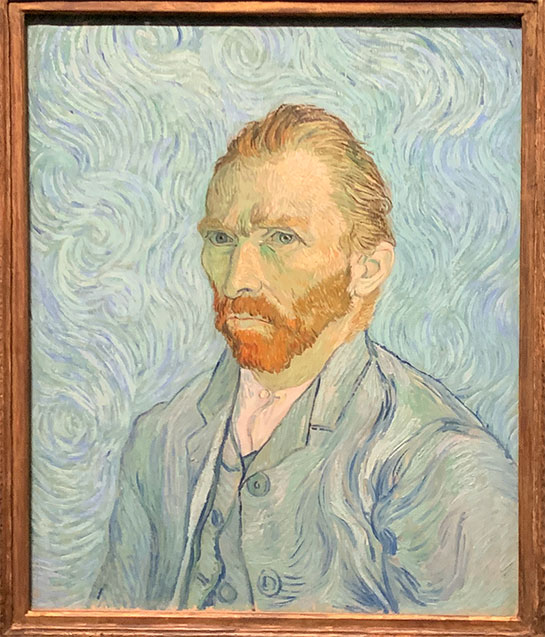

| 1889年1月 | 『耳を切った自画像』を制作 |

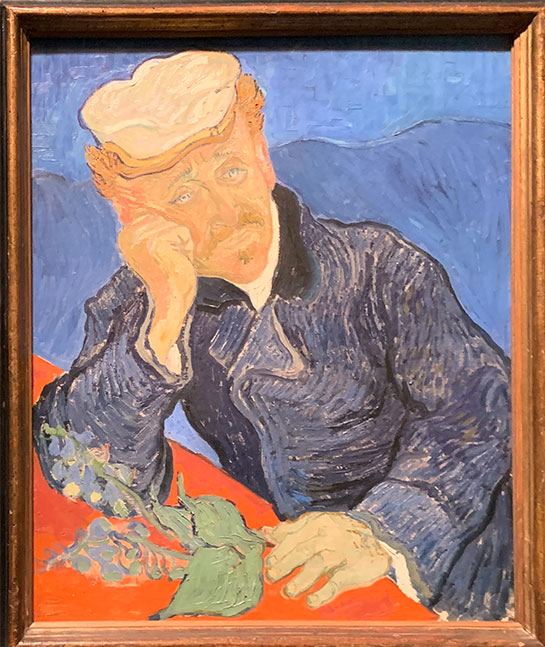

| 1890年5月 | オーヴェール=シュル=オワーズに移り、医師ガシェと親しくなる |

| 1890年7月 37歳 | 27日 拳銃自殺を図る。29日 死去。 |

10年間の画家人生で描いた作品は約2000点、約800通もの手紙を書いた。

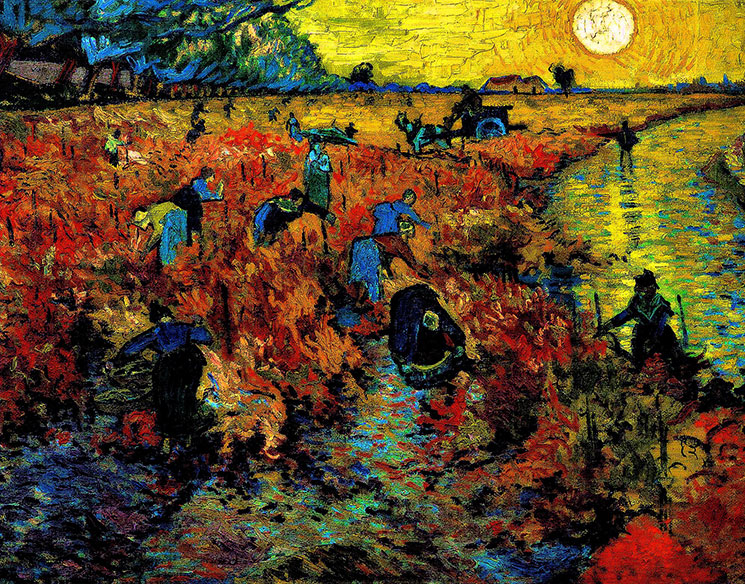

---- 生前唯一売れた作品「赤い葡萄畑」 400フラン

死後----------------

「花瓶の立葵」 1100フランで売却

1901年(死後11年) 世界各地で大規模展覧会。作品が評価され始める

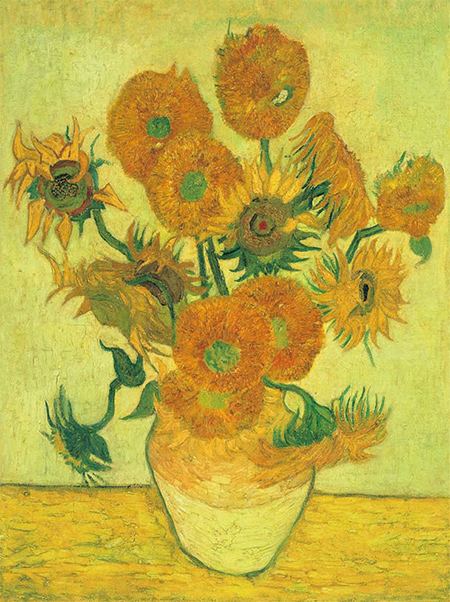

「花瓶の14輪の向日葵」 3990万ドルで落札

「アイリス」 5390万ドルで落札

「医師ガシェの肖像」 8250万ドルで落札

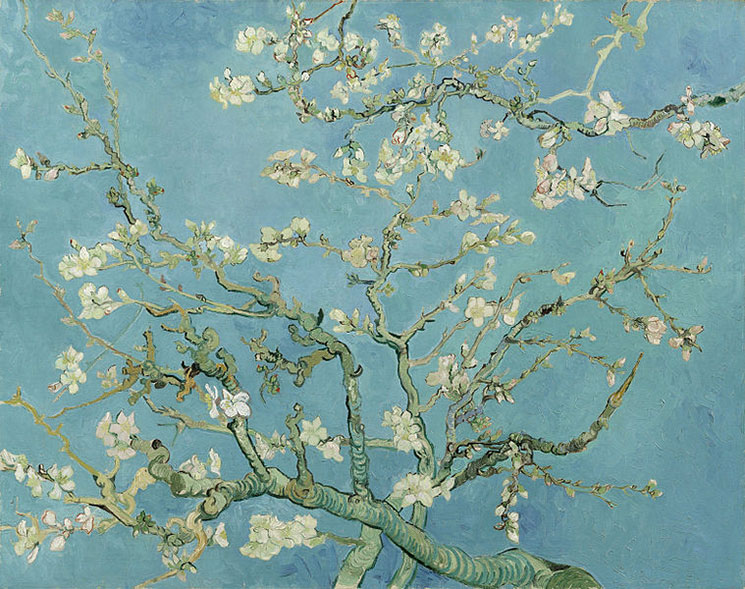

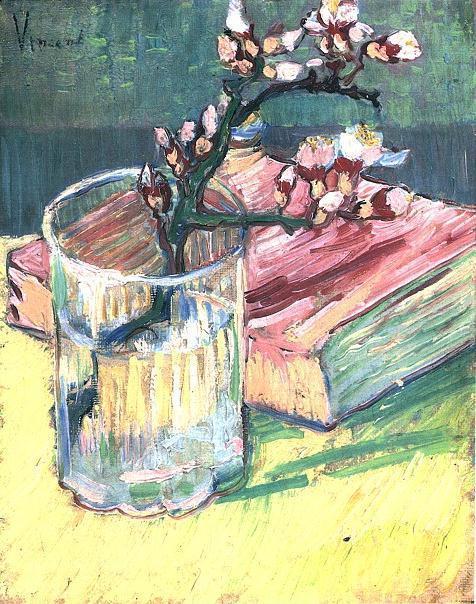

自然が持つシンプルな美しさに対する魅力を私たちに垣間見せてくれる作品です。わずか縦19センチ、

横24センチという小品ながらも魅惑的なこの絵は、水の入ったグラスに丁寧に挿された、花開くアーモンドの枝の

繊細なディテールへと私たちの視線を誘います。

自然が持つシンプルな美しさに対する魅力を私たちに垣間見せてくれる作品です。わずか縦19センチ、

横24センチという小品ながらも魅惑的なこの絵は、水の入ったグラスに丁寧に挿された、花開くアーモンドの枝の

繊細なディテールへと私たちの視線を誘います。