過酷な環境(放射線、低温、深海・・・) それでも命守る生物

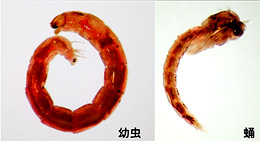

零下200度の極低温状態や、非常に強い放射線にさらされても生き延びる蚊の幼虫、30年凍結された後に産卵したクマムシ、餌がほとんどない深海で過ごすヤドカリの仲間。人間を寄せ付けないような過酷な環境に耐え、命をつないでいる生物がいる。新陳代謝 を止めて休眠したり、細菌と共生関係を築いて飢えをしのいだりする巧みな生存戦略だ。 その謎に科学者が挑んでいる。

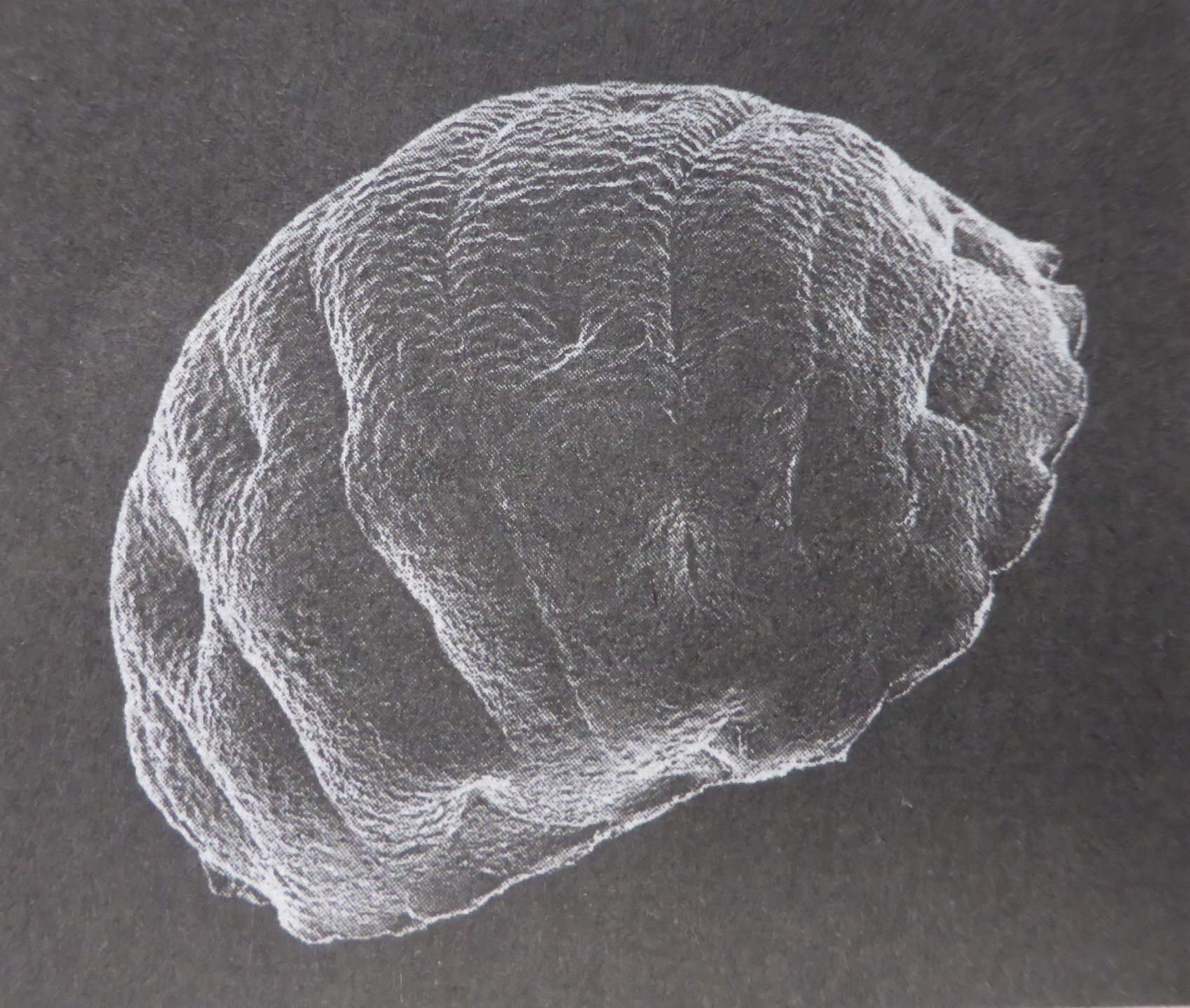

ゆっくり歩くという意味の緩歩動物に分類される。

体長0.1mm~1mm。節のある体に4対8本の脚がある。

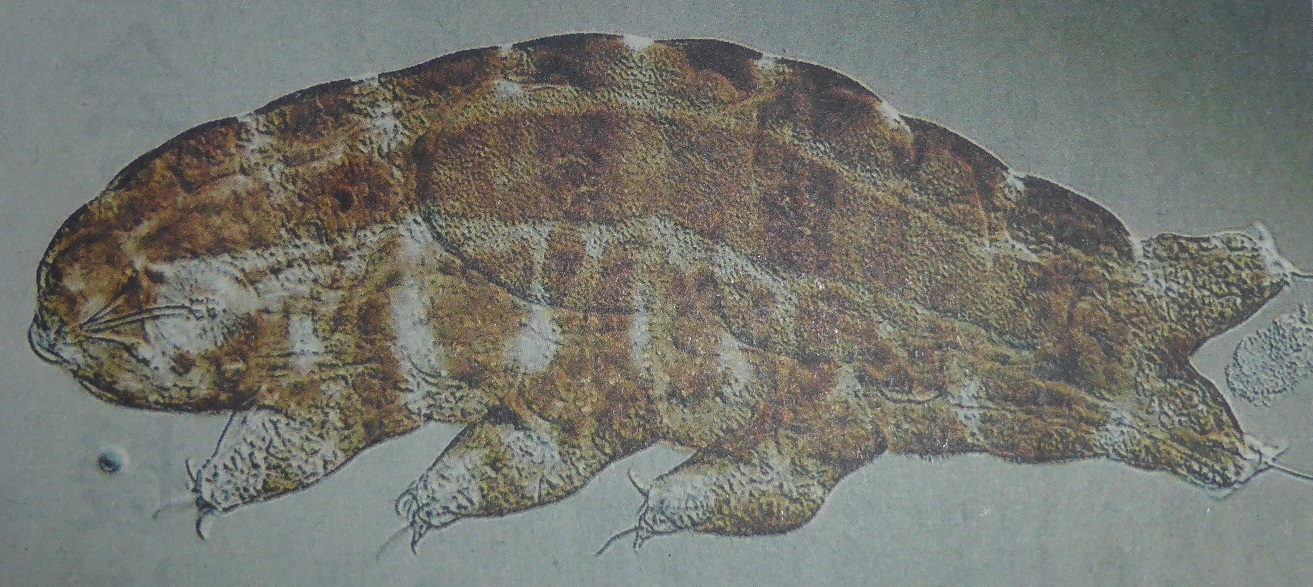

周囲が乾燥状態になると、自ら脱水して体を収縮させ、タル状の形になる。

生と死の中間のような「乾眠」という状態で、呼吸などの生命活動は停止している。

この状態だと百度の高温からマイナス273度の超低温、強い放射線、真空や超高圧の環境下でも耐える。

水分を得ると数十分で再び動き出す。

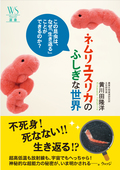

ネムリユスリカのふしぎな世界

--この昆虫は、なぜ「生き返る」ことができるのか? 黄川田隆洋 著

ネムリユスリカのふしぎな世界

--この昆虫は、なぜ「生き返る」ことができるのか? 黄川田隆洋 著 沖縄県沖の水深約1500㍍の

熱水噴出口に生息するゴエモンコシオリエビ (海洋研究開発機構提供)

沖縄県沖の水深約1500㍍の

熱水噴出口に生息するゴエモンコシオリエビ (海洋研究開発機構提供)