すべては辰砂(しんしゃ)という聞き慣れない語句から始まった。

興味1 水銀は不老不死に関係があるらしい。

興味1 水銀は不老不死に関係があるらしい。

興味2 そのため、中国の皇帝、日本では弘法大師なども、服用したらしい。

興味2 そのため、中国の皇帝、日本では弘法大師なども、服用したらしい。

興味3 原料となる「辰砂」の赤い色素は、魔除け、戦の武運祈願のため、船などに塗られた。

興味4 私の住まい三木はある時期、辰砂の産地であった。

興味5 かの卑弥呼は朝鮮出兵の折り、三木を訪れたらしい。邪馬台国から遠路はるばる三木をなぜ選んだか。

以下は寄せ集めた関連資料------

1)辰砂(しんしゃ、cinnabar)は硫化水銀(II)(HgS)からなる鉱物である。 別名に賢者の石、赤色硫化水銀、丹砂、朱砂などがある。 日本では古来「丹(に)」と呼ばれた。水銀の重要な鉱石鉱物。

中国において古くから知られ、錬丹術などでの水銀の精製の他に、 古来より赤色(朱色)の顔料や漢方薬の原料として珍重されている。 伝統中国医学では「朱砂」や「丹砂」等と呼び、鎮静、催眠を目的として、 現在でも使用されている。 有機水銀や水に溶けやすい水銀化合物に比べて、辰砂のような水に溶けにくい化合物は毒性が低いと考えられている。

日本では弥生時代から産出が知られ、いわゆる魏志倭人伝の邪馬台国にも 「其山 丹有」と記述されている。 古墳の内壁や石棺の彩色や壁画に使用されていた。 漢方薬や漆器に施す朱漆や赤色の墨である朱墨の原料としても用いられ、 古くは吉野川上流や伊勢国丹生(現在の三重県多気町)などが特産地として知られた。 また、押印用朱肉の色素としても用いられる。

辰砂を探し、それを選鉱し水銀朱を採取する技能は、ある人々に代々受け継がれ、 そのような人々、もしくは彼らの住む水銀を産する地は丹生(にう、にゆう)と呼ばれた。 辰砂(しんしゃ)は顔料や防腐剤、水銀の原料として、世界中で古くから人間が利用してきた。

辰砂を空気中で 400~600 ℃ に加熱すると、水銀蒸気と亜硫酸ガス(二酸化硫黄)が生じる。 この水銀蒸気を冷却凝縮させることで水銀を精製する。 硫化水銀(II) + 酸素 → 水銀 + 二酸化硫黄 HgS + O_2 -> Hg + SO_2

民俗と歴史

明度および彩度の大きい赤の色が好まれるのは,世界中の民族に共通している。 赤は,人間の原始的感情にとり,燃えあがる火の色であり,命のかよう血の色であり, そこから派生して歓喜,美麗,戦い, 残虐,死,悪霊などのシンボルであると考えられてきたとされる。

朱の呪術

血の色でもある朱、これは、活力と蘇生、死との対決、死霊封じ、太古の人々は朱を呪術具としたのである。 葬る遺体に施朱をする風習があった。再生を願い、死霊を封じるこの風習は、北海道南半部から東北北部と九州北部の二ヶ所で、縄文後期に登場した。九州では弥生時代に引き継がれていったが、北部では終焉してしまった。

中央構造線沿いの水銀鉱床群 大和鉱床群 伊勢から紀ノ川河口の間 伊勢神宮と日前国縣神宮が東西の端に鎮座している。 阿波鉱床群 阿波吉野川沿い 若杉山遺跡は古墳時代の辰砂採掘遺跡で石臼石杵が多数出土している。 九州鉱床群 大分市坂ノ市から姶良郡溝辺町丹生附 九州西部鉱床群 佐賀県多良岳から嬉野町、松浦市 丹生神社は標高 514mの丹生山(関連リンク、名前の由来)山頂にある。 山田の丹生山も丹生氏が住みつき水銀を産した土地ということになる。 実際、山田は古くから丹生(にう)山田の里と呼ばれ、「神功皇后(解説)が 朝鮮半島の新羅へ侵攻しようとした時に『丹(に、赤土)を採って船に乗り 武器や衣服にも丹を塗って戦えば戦に勝てるであろう』という丹生都比売命の 神託に従うことによって戦勝した」という伝説

奈良の大仏と水銀

奈良の大仏は、当初金メッキが施されていて光り輝いていました。この金メッキを 施すのに大量の水銀が使われていたのです。金と水銀を合わせて粘土状にしたものを 大仏に塗り、炭火で熱して水銀を蒸発させることで金だけが残ります。このような方法で 金メッキがされました。蒸発して大気に放出された水銀は、平城京はもとより奈良の街にも 降り注ぎ、呼吸することで吸い込んでしまった人々はどうなるのでしょうか。

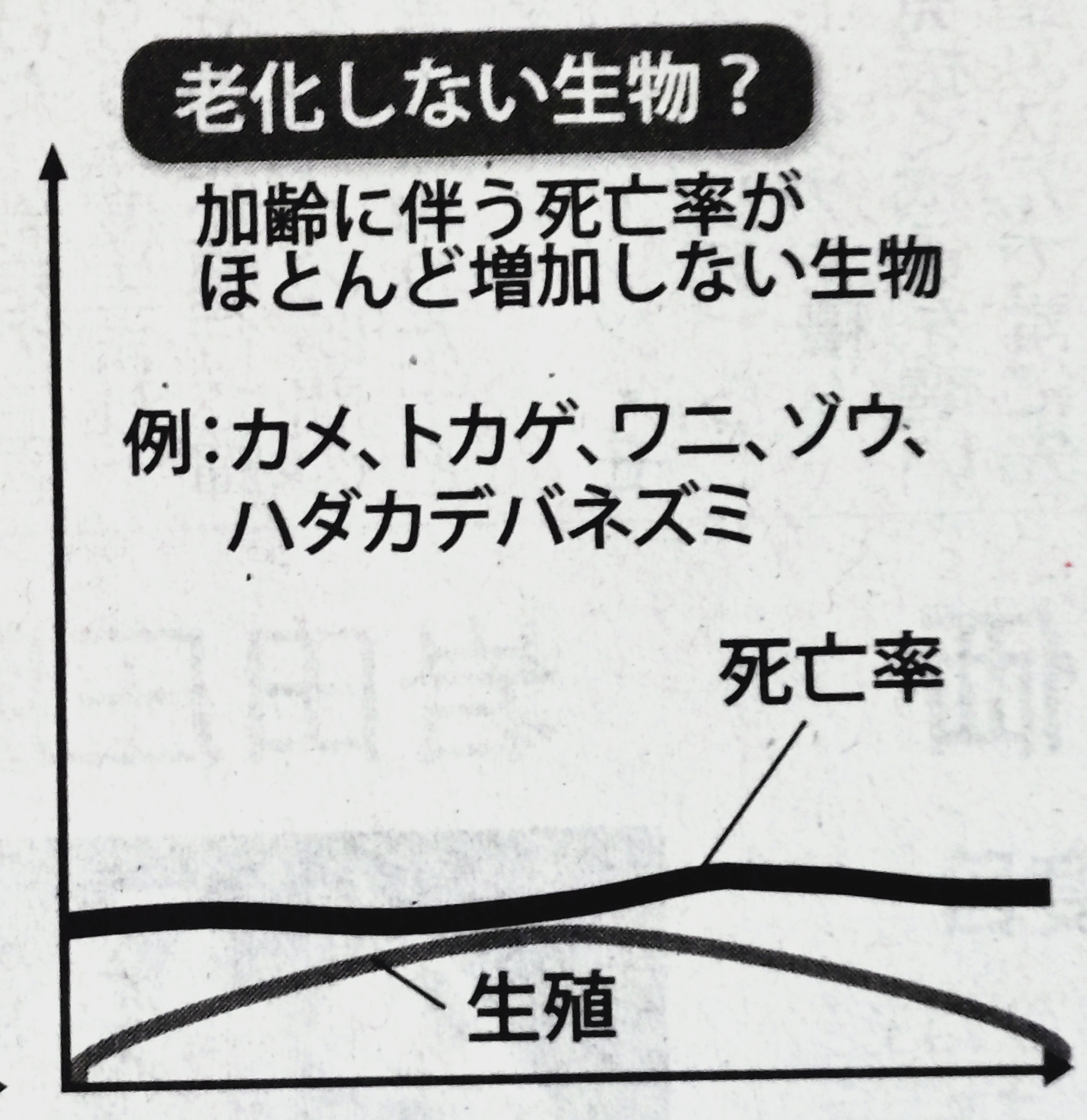

カメ、トカゲ、ゾウ、クラゲは老化速度が非常に遅い。

マウスの実験。若いマウスと老齢のマウスの体を繋ぎ、血液を循環させたのち、2体を切り離す。

老齢のマウスの寿命が5%伸び、若返った。

血液の中に老化を制御する何かがある。

カメの生き血を飲む。ドラキュラ伝説 若い娘の生き血を吸う。

ベニクラゲは形を変えながら、1400年生きるらしい。

カメ、トカゲ、ゾウ、クラゲは老化速度が非常に遅い。

マウスの実験。若いマウスと老齢のマウスの体を繋ぎ、血液を循環させたのち、2体を切り離す。

老齢のマウスの寿命が5%伸び、若返った。

血液の中に老化を制御する何かがある。

カメの生き血を飲む。ドラキュラ伝説 若い娘の生き血を吸う。

ベニクラゲは形を変えながら、1400年生きるらしい。