アマチュア無線

アマチュア無線の免許は昭和41年11月(高校1年)に電話級を取得。当時は自作の真空管送受信機で、7MHでやろうとしていた。修理中250ボルトに感電したのもこの頃。漫画のように、髪の毛が逆立つ経験をした。うまく完成せず交信記録はほとんどない。

その後、なが~い休眠。

復活したのは阪神大震災の前年。ハンディ無線機Standardの430,144MHデュアルを入手。避難所での夜勤の合間に屋上から交信。活発に使い始めた。

ここから全く新しいアマ無線人生が開けた。と、いうのも、この無線機を使って交信した相手に、石田さん(JP3MXF)、坂本さん(JL3CPS)、仲さん、西林さん、木村さん、石戸さんがいて、ここから多くのハムとの交友が始まった。三木市とその近郊にはすごく沢山のアマ無線愛好家が住んでいたのだ!

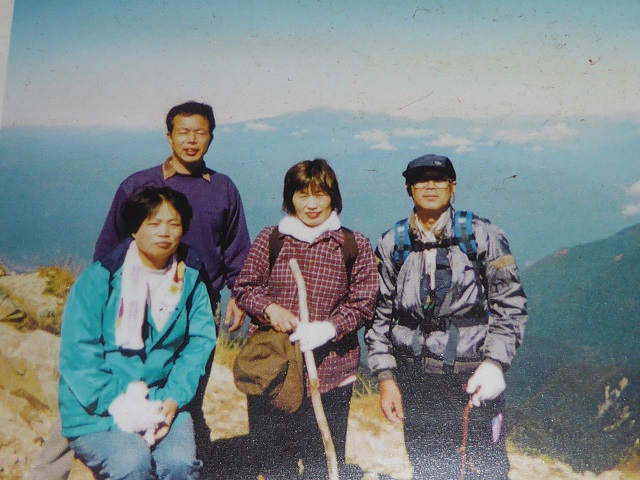

後山にて1995.7

伯耆大山にて1996.11

無線の楽しみはなんと言っても、見知らぬ人と声の友達になることだ。コールサインと声の質だけでうち解け、顔も住まいも知らない。

声だけの知り合いが、実際に顔を見て会うことを「アイボール」と言う。石田さん達と初めてアイボールしたのは兵庫と岡山の県境にある「三室山」(1358m)だ。無線で、頂上で会いましょう、と約束し一人で登っていった。

頂上で「やぁやぁ」となった。「僕、誰か分かりますか。」、一人が声をかけてきた。「う~ん、分からないです。」「JP3MXF石田です。」(!!マイクの声から想像していたのとは雰囲気が全然違う)。これが石田さん、木村さん、仲さんとの初顔合わせだった。皆ご近所さんだった。

西林さん(JH3EGJ)指導でつくった横振れ電鍵。

今は亡き西林邸で、JF3LWJ中川さんらとアマ無線2級受験に向け電信の猛特訓をしてもらった。家のすぐ横を電車が走る。轟音の中から、電信音を聞き取ろうと必死になった。進歩は一進一退で苦しかったが、練習の合間の和気あいあいとした話が楽しく、練習日が待ち遠しかった。

結果発表は大阪であり、二人とも合格。中川さんと飛び上がって喜び、人目も気にせず大声で、西林さんに合格を報告した。

木曽駒ヶ岳にて2000年夏

雲海と千畳敷カールが抜群。来て良かった。

仲さん、木村さんらと、西区の河川敷で。

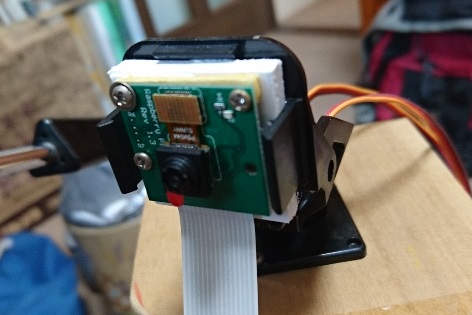

ローテーター。室内にいてアンテナを回転できる。石田さん坂本さん長谷川さんらが設置を手伝ってくれた。

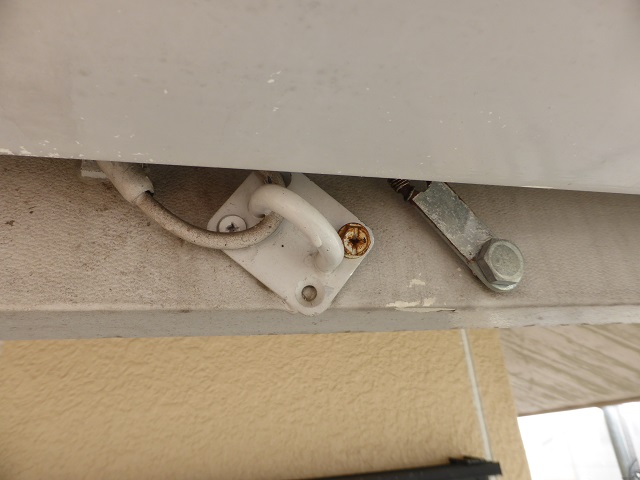

アンテナ設置当日までに、一人で下準備をしておいた。二段梯子で2階の軒下にステー(支線)取り付け工事をした。もう今はこんな作業はできない。人生の四十代、気力体力が充実していた。(今から二十数年前)

アンテナ固定金具、良好。

15年ぶり2度目の屋根・壁塗装。今回は屋根に遮熱塗料のマリンブルー。壁はうっすらベージュの白。これにて老後は安泰といきたいね。

2アマの免許を持っているのに、モールス符号が聞き取れなかった。ところが時が流れパソコンでモールスを解読、電鍵なしでコードを送出する技術が有志によって開発された。裏庭に8m高のワイヤーDPアンテナを張って憧れのCWを始めた(コロナの年2020年1月)。7MHzは結構賑やかだ。嬉しくなっちゃう。

ところがしばらく遊ぶうち、IC706から発煙。ビヨー。開けてみると終段の特殊コンデンサーが焼けている。部品入手困難。致命的。

ふと喜美男が無線機を持っていることを思い出した。彼は閉局中。FT102真空管式トランシーバ。10枚ほどのタオルケットに包んで送ってもらった(お手数おかけしました)。当時と今とでは周波数精度が2桁違う。しばらく急場を凌いだ。

最新式IC7300を購入。交信中の電波がスペクトラムで目視できる。目と耳とで中心周波数を確認できるのは凄い進歩だ。天国の西林さん、ご機嫌にCWを楽しんでいますよ。

時は流れ、今(2024)通信はFT8。無線機とPCを繋ぎ、PCアプリで通信する。手技が不要になった代わりに、ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカとも交信できる。

FT8 遠距離通信が可能な理由。

SSBに比べ、占有帯域幅が狭く(200Hz)、コンピュータによる信号解析で復調するので、微弱信号をとらえることができる。さらに、少ない情報をゆっくり送るので電波状態が悪くても届きやすい。

パラグライダ

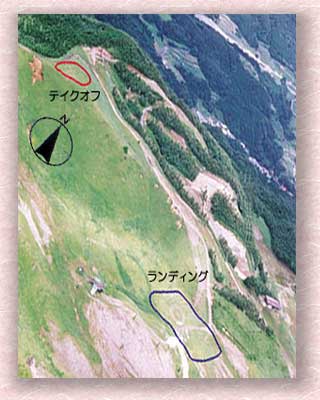

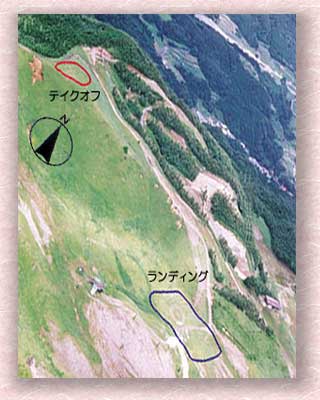

パラグライダーは無線友達の坂本さん(JL3CPS)の紹介だ。練習場所はハチ高原。冬のスキーゲレンデが、夏の練習場となる。

後方に翼長10mほどのキャノピーを広げ、両腕でラインを握って、なだらかな斜面を駆け下りる。うまく風をとらえると、キャノピーはまるで生き物のように空中にまっすぐ浮き上がる。

そのままなおも走り下ると、突然身体が空中に引っ張り上げられ、足が地面を離れる。離陸の瞬間だ。

この時期よくトンビが滑空している。その背中を足下に見る体験は面白い。

うまく気流に乗れると、2~3分の空の旅が体験できる。高原のカラフルな屋根の色を眺めながら、ふわふわと浮遊していると、気分はまるで「魔女の宅急便」だ。左右だけでなく、上下に自由な移動ができるのは不思議な体験だ。

東ハチのゲレンデ

向かい風3~5mが離陸のチャンス

2シーズンほど楽しんだ後、終わりは呆気なくやってきた。

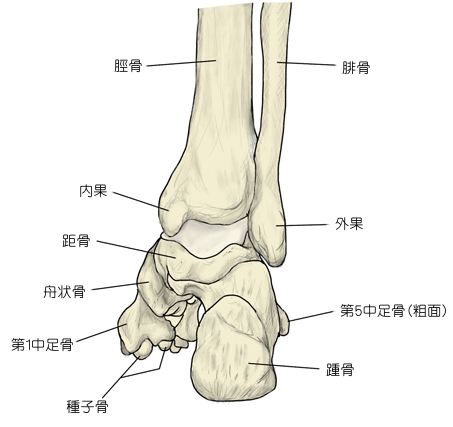

着地に失敗。浮き石に足をとられ、右足の腓骨と距骨を骨折。

あまり激しい痛みは感じなかったが、手を添えると足首がへんな方向に曲がる。生まれて初めての経験だった。無線でインストラクタに連絡、添え木してもらう。そのあと同行した廣田さんに養父病院に運んでもらい応急処置。そのまま帰宅。近所の県立こども病院に入院となった。夏休みが終わる1週間ほど前の事故だった。廣田さんがいなければ帰宅することもできず、本当に感謝している。

その後坂本さんや鞘本さんらの見舞いを受けた。「直ったらまたやるよ。」と答えていたが、1年後気持ちは失せていた。

→パラグライダーのしくみ 関連サイトへ

山歩き

信州は長野県上田の生まれである。ほぼ四方を山に囲まれていた。しかし山に対する興味が湧いてきたのは所謂「中年」になってからだ。

繰り返し懐かしく思い出す山登り

<阿曽岡山登山>

小学6年の冬休み、担任の石和先生の「安曽岡山から初日の出を見よう」という呼びかけで数人が参加した。登山靴などは無く、長靴に滑り止めの縄を巻いた粗末ないでたちだ。真っ暗い中を出発、途中急斜面は凍っていて、縄巻き靴が役立った。初日の出はあまり印象がないが、二股になった木の枝で焼いた餅に、くっきり二股の焦げ後が付き、「焦げたのは胃の薬だ」と言って食べたことを作文に残している。

<六甲山縦走>

二つの点で明確に思い出される。(1995/01/16)

その1。最初で最後の家族5人揃っての縦走。残雪が残り斜面がつるつる滑るので、体の小さい子供たちは恐怖と疲労で大変だった。

その2。疲れで熟睡。その眠りが未明に打ち破られた。阪神淡路大震災の強烈な揺れだ。室内は落下物で散乱していたが、幸いだれも怪我はない。外に出ると、薄暗い中に近所の人々が数人出てきていた。

その後の惨状(勤務地、神戸市長田区)は報道の通り。土と瓦の木造家屋が玩具のようにぺちゃんこになっていた。瓦をどけ、土を掘り起こし、何人か引っ張り出したこともある。しかし、この地では何といっても悲惨を極めたのは、火災だ。火災に遭いながら、つぶれた土木に挟まれ、抜け出せない人々。生き地獄があちこちで発生していた。

<月夜にすすきの傘形山>

晩秋のある日、夜も明けきらぬうちに一人車を走らせ、傘形山に向かった。懐中電灯で照らしながら、細い山道を進んだ。ふと前方の斜面に、何か気配を感じて顔をあげると、なんと鹿が一匹こちらを見ているではないか。熊なら恐怖が勝るが、鹿なのでしばしの邂逅を楽しんだ。

登り切ると、あたりは一面すすきの原。西の空には月が煌々と輝いていた。

<石器時代を体験-千が峰>

2018/02/25千が峰の雪も解けただろう。テストつくりも目途がつき、久しぶりの山登り。山道に入ると日陰には雪が残る。スリップをちょっと気にしながら上を目指す。ムムッ、横滑り、やばい。アイスバーン(frozen slope ,icy road)だ。新雪ならそこそこ走れたのに、溶けた雪が凍っている!ついに登れなくなり、停止しようとするも、後ろに滑る!!山側は側溝、谷側はガードレール。車を傷つけたくない!!(これ、切実な叫び)

道具は何もなし。途方にくれながら脱出方法を考える。

方法1)轍に沿って枯れ葉が敷き詰めてある。先に立ち往生し、脱出を試みた人がいたんだ。滑り止めになる部分もあるが、硬く凍った上ではツルツルする。万全じゃない。

方法2)ラーメン用のガスバーナーがあった。湯を沸かす。氷にかける。20cmあまり濡らすだけで、氷はほとんど融けない。

対向車、来るなよ~。

さあ、どうする。かなりの絶望感。

周りを見ると、頭大の岩が目に入った。溝を掘ろう。長さ30cmあまりの溝を2本掘るとへとへと。10mは掘り続けないと、氷から脱出はできない。腕の力が抜けてくる。休憩で立つと、立ちくらみがする。頑張れ、これが脱出の唯一の方法だ。

脱出路ができ、そろりそろりと車をバックさせる。時々横滑りもするが、片側は氷がどけてあるから、滑りもわずかだ。

ついに車は無傷で脱出に成功。よく頑張った、自分。しばし達成感と安堵感にひたる。

<東お多福山でイノシシに遭遇>

体長1m。餌付けで人慣れしている。風吹岩にて(2018/06/02)

エレベーター内で飛ばしたら

小型ドローン・Tello!

エレベーターの中で動かすとTelloはどのような動きをするか?

Telloの内部には気圧計が、そして機体下部には

高度を把握するためのビジョンセンサーが搭載されている。

エレベーターが上がったり下がったりするとき、

もしTelloのプログラムがビジョンセンサーからの情報を優先すれば

機体はそのままホバリングする。

しかし、気圧計からの情報を優先した場合は

天井や床にぶつかってしまうことが予想される。

果たしてTelloはビジョンセンサーと気圧センサー、

どちらからの情報を優先するだろう?

その結果、Telloはエレベーターの中でどんな動きをするだろう!?

~実験動画へリンク

バーチャル シミュレーション

アプリ「Virtual Litchi Mission」を起動する

Mission Hub の画面上で通常通りミッションを作成したり、既存のミッションを読み込み

Mission Hub 上でミッションが完成したらファイルとして出力します。

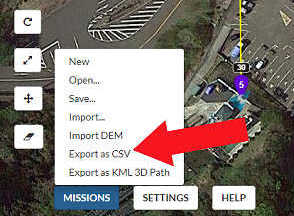

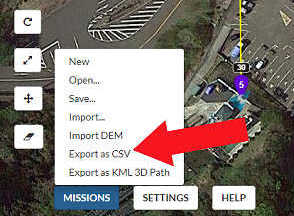

画面下の「MISSIONS」をクリックし、表示したメニューの「Export as CSV」をクリック

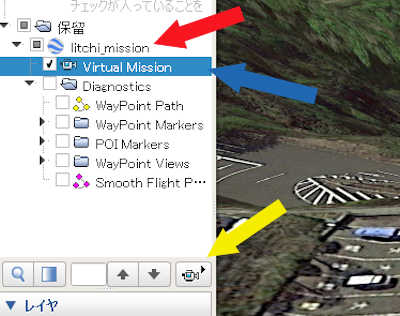

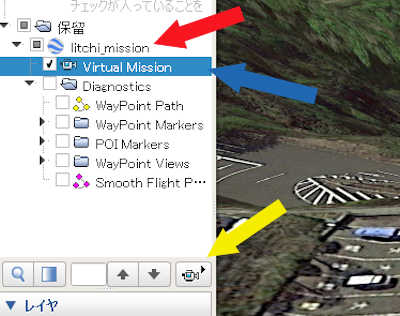

自動的に Google Earth が起動し、ミッションが読み込まれる

Google Earth 上で飛行シュミレーションを開始するには

ミッション名の左端の▼をクリック

オプションは「Virtual Mission」の下の「Diagnostics」の左端の▼をクリック

A)飛行シュミレーションの開始は、

「Virtual Mission」をクリックし選択した状態で、カメラアイコンをクリックする

B)カメラを真下に向けたまま飛行し、コース確認をする時は

「ミッション名」をクリックし選択した状態で、カメラアイコンをクリックする。

詳細手順またはトラブル時

Bebopを入手して3年、頻繁にモーターエラーが発生し、不自由を感じていたころ出合った次世代版。DJI社のMavic Air(入手2018/08/24)。ホバリングが安定しているので、手からの離着陸可能。障害物衝突回避機能(前方に2、後方に2、下方に3個の距離センサ)。APAS機能を働かせると、自動的に障害物を避けながら進むという優れもの。

Bebopを入手して3年、頻繁にモーターエラーが発生し、不自由を感じていたころ出合った次世代版。DJI社のMavic Air(入手2018/08/24)。ホバリングが安定しているので、手からの離着陸可能。障害物衝突回避機能(前方に2、後方に2、下方に3個の距離センサ)。APAS機能を働かせると、自動的に障害物を避けながら進むという優れもの。 自重430g、飛行時間21分、バッテリ2375mAh、プロポ制御2km、後日、WayPointで飛行した結果、見通し距離なら1200m位から画像伝送が可能であった。Smode最高速度68km/h。普通はPmodeで28.8Km/h(秒速8m)。風速耐性は10m/s、小枝が揺れる程度の風だと楽勝なのだ。

自重430g、飛行時間21分、バッテリ2375mAh、プロポ制御2km、後日、WayPointで飛行した結果、見通し距離なら1200m位から画像伝送が可能であった。Smode最高速度68km/h。普通はPmodeで28.8Km/h(秒速8m)。風速耐性は10m/s、小枝が揺れる程度の風だと楽勝なのだ。

感激、期待通り、いや期待以上のすごい性能だ。

感激、期待通り、いや期待以上のすごい性能だ。 ROBOlinkのmicroDrone、CoDrone mini。気圧センサで高度、3軸ジャイロで傾き検知。

プログラミング言語Pythonで、飛行を制御できることが最大の魅力。また超軽量(37g)なのでモノにぶつかっても問題がないので、室内でのテストにもってこいだ。

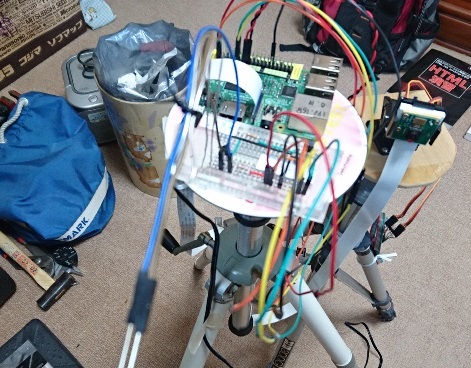

CoDrone--WiFi接続--Controller--USB接続--Python(on PC)

Pythonのカリキュラムが丁寧なので、ストレスなく理解が進む。

ROBOlinkのmicroDrone、CoDrone mini。気圧センサで高度、3軸ジャイロで傾き検知。

プログラミング言語Pythonで、飛行を制御できることが最大の魅力。また超軽量(37g)なのでモノにぶつかっても問題がないので、室内でのテストにもってこいだ。

CoDrone--WiFi接続--Controller--USB接続--Python(on PC)

Pythonのカリキュラムが丁寧なので、ストレスなく理解が進む。

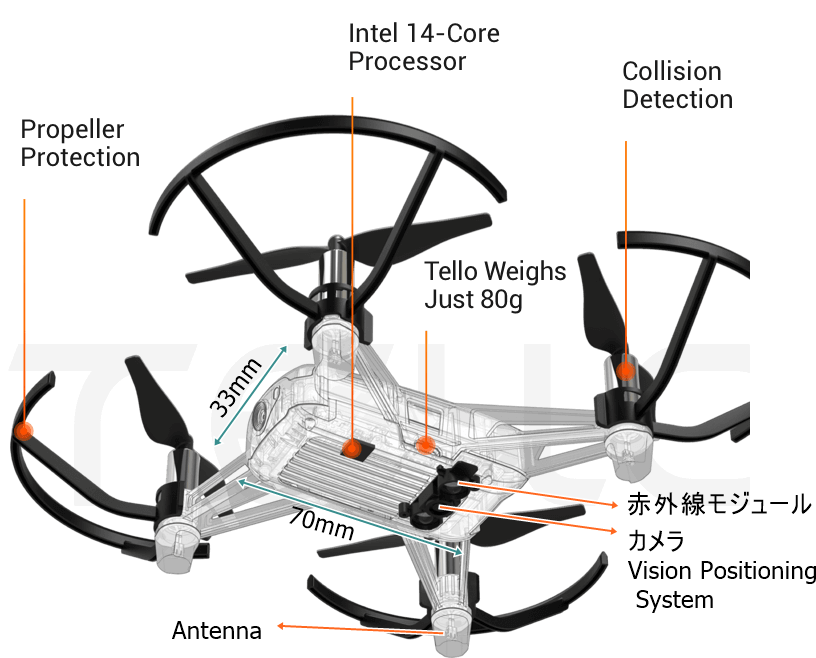

ドローンをPythonのプログラムで制御する興味が加速。DJI Tello。ホバリング中の姿勢は下方カメラと赤外線モジュールで抜群に安定している。重量80gドローン規制の対象外。前方にカメラがあるのでOpenCVで画像(顔)認識できる。自動追尾がプログラミング可能だ

接続はTelloがWiFi親機になり、PCをこのネットワークに繋ぐ。Pythonのプログラム上で接続コマンドtello.connect()を実行するだけで接続完了。

ドローンをPythonのプログラムで制御する興味が加速。DJI Tello。ホバリング中の姿勢は下方カメラと赤外線モジュールで抜群に安定している。重量80gドローン規制の対象外。前方にカメラがあるのでOpenCVで画像(顔)認識できる。自動追尾がプログラミング可能だ

接続はTelloがWiFi親機になり、PCをこのネットワークに繋ぐ。Pythonのプログラム上で接続コマンドtello.connect()を実行するだけで接続完了。

重量35g Flight 飛行時間4分 距離80m。3 mode angle, holizon, acro。コントローラーで宙返りできる。

重量35g Flight 飛行時間4分 距離80m。3 mode angle, holizon, acro。コントローラーで宙返りできる。